——农地经营规模决策图谱研究

在人均GDP跨越6000美元,农业占国民经济比重低于10%的背景下,中共十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出了“加快构建新型农业经营体系”的战略规划。撇开其政治目标不论,仅就经济目标而言,显然,中央希望通过改革基于均田制的农地小规模经营模式实现粮食增产和农民增收“双重目标”,进而推动工业化、城镇化和农业现代化同步发展(陈锡文,2014)。

毋庸讳言,研究者和决策者都希望看到如下结果:土地的单位面积产量随土地经营规模的集中而不断增加,在工业化与城镇化逐步吸收了大量农业剩余劳动力之后,农地经营规模逐步扩大,粮食安全得到更加有力的保障。

然而,大量实证研究基本否定了这种乐观预期(万广华和程恩江,1996;刘凤芹,2006)。这其中既包括始于1987年,由国务院农业发展研究中心在江苏无锡、吴县、常熟、山东平度、北京顺义、广东南海、浙江温州等地进行的半官方性质的土地适度规模经营试验(农业部农村改革试验区办公室,1994),也包括王昭耀(1996)基于安徽,解安(2002)基于福建,Fleisher & Liu(1992)基于江西、江苏、吉林、河南和河北5省,普罗斯特曼等(1996)基于包括中国在内的十几个发展中国家,以及许庆等(2011)基于CERC/MoA中国农村居民问卷调查数据库所做的实证分析。实际上,上述实证研究基本否定了“规模报酬递增”的存在,甚至发现粮食生产中存在许多“规模报酬递减”的事实,即所谓“反向关系”的存在。

当然,这些实证结果并未改变诸多学者支持适度规模经营的观点,他们大多从发展现代农业、提高经济效益等不同角度探讨发展适度规模经营的必然性(艾云航,1994;杨雍哲,1995),关注现代农业的规模经济,并将其列为解决中国农业困境的重要途径之一(黄祖辉和陈欣欣,1998;韩俊,1998;黄季焜和马恒运,2000)。

现实中,究竟是存在“反向关系”还是存在“规模报酬递增”的争论让研究者和决策者一时难以定论,而在深思如下两个问题之后,本文探索出了一个跨越争议的分析视角。

问题一:即使“反向关系”真实存在,这是否意味着中国应尽力维持基于均田制的农地小规模经营模式,以避免单位面积产量的下降?

实际上,农地经营规模适度集中本身是工业化与城镇化发展的必然结果,相对于农业产业而言,是外生变量,是不可抗拒的趋势。在农业劳动力大规模转入非农部门就业的背景下,限制农地流转的结果将是土地的惰耕、弃耕,显然这无助于实现粮食增产和农民增收的宏观目标。

问题二:如果“规模报酬递增”真实存在,是否又意味着为了实现提高单位面积产量的目标,我们就应该积极推动土地流转以提高农户的农地经营规模?

现实中,执此观点者很可能忽视了农村土地更重要的社会保障、制度载体以及社会自助稳定器的功能。显然,后者是中国社会能否成功转型的制度基石,不可能因追求所谓的“规模报酬递增”而被决策者摒弃。

所以,针对两个截然相反的问题,我们给出了几乎一致的答案,那就是在尊重农户自主选择的情况下发挥市场作用。这意味着,单纯讨论“反向关系”或者“规模报酬递增”是否存在并无太大意义,我们应该立足于农地经营规模不断集中这一基本趋势,来分析未来的战略选项。

在有关农地经营规模的顶层设计中,关于未来的基本共识是:在政府协助降低交易成本的前提下,尊重经营者自身意愿并借助于市场力量实现农地经营规模的逐步集中。核心思路是尊重农户的自主选择。

因此本文选取的分析角度是:从自身收益或效用最大化出发,农户究竟需要多大的农地经营规模?这个规模很可能就是未来演进的均衡规模。鉴于此,本文的核心任务是:从农户收益或效用最大化出发,通过计量分析和数理推导确定农户的最优农地经营规模区间,并把这个规模区间与单位面积产量曲线放在同一个图谱中分析,进而给出农户视角的“农地经营规模决策图谱”。

本文其余部分安排如下:第二节是基于文献梳理的理论分析;第三节介绍了实证研究所用计算方法、计量模型和数据;第四节给出了建立在计量分析基础上的“农地经营规模决策图谱”;最后是简要的结论与政策含义。

二、基于文献梳理的理论分析:农户究竟需要多大的农地经营规模?

循着回答“农户究竟需要多大的农地经营规模”这一核心问题,对国内外相关文献展开梳理,发现农地经营规模的集中化趋势在发达国家和发展中国家均为不可逆转之潮流。

以美国为例,从1935年到2013年,农场数从680万下降到210万,这意味着在平均面积已大于3000亩的情况下,农地经营规模在近80年的时间里增长了3倍。大量实证研究表明,在相同历史时期,德国、法国、澳大利亚以及日本的土地经营规模亦呈不断集中趋势(Weiss,1997;Eaton & Eckstein,1997;Weiss,1999)。印度、巴西、乌克兰等发展中国家同样经历了土地规模不断集中的趋势(Bardha,1973;Nikodemus et al.,2005;Baumanna et al.,2011)。可以说,土地经营规模的不断集中已成人类工业化与城镇化发展的必然结果(Goetz & Debertin,2001;Robert & Lucas,2004)。从这个角度看,当下学术界和决策者共同关注的农地经营规模集中应是值得期待的必然趋势。[!--empirenews.page--]

与此相应,在全球范围的土地经营规模集中过程中,如果去除农业科技进步等其他因素的影响,国际农经界见证了单位面积产量随农地经营规模增加而下降的趋势,这就是著名的“反向关系”现象(Sen,1962;Barrett et al.,2010)。这一现象早在20世纪20年代就被农经界的泰斗级学者Chayanov(1926/1986)在俄国观察到。Sen(1962)和Bardha(1973)在印度也观察到了同样的现象。此后,这一现象被大量的实证研究在拉丁美洲(Berry & Cline,1979)、非洲(Collier,1983;Barrett,1996;Kimhi,2006)、亚洲(Carter,1984;Heltberg,1998;Akram-Lodhi,2001;Benjamin & Brandt,2002;Rios & Shively,2005)和欧洲(Alvarez & Arias,2004)重复确认。

既然单位面积产量会下降,为什么土地经营规模还是不断集中呢?我们对此问题提供的假设性解答是:随着工业化与城镇化的逐步深入,在土地、劳动力和资本三要素的流动壁垒逐渐消除的情况下,必须增加农业劳动的回报率,才能够确保农业作为一个产业的存在,而要增加农业劳动回报率则需要不断增大土地和资本两种要素的投入量。

当然,家庭最优土地经营规模同样受到家庭自有禀赋的制约,尤其是家庭劳动力的制约。实际上农户的决策主要围绕如何实现其两大核心禀赋:劳动和土地的效率最大化利用来进行。本文将首次把家庭劳动的机会成本,即外出务工月平均工资以及就地转移月劳均收入与农业劳动月平均收入之比纳入计量模型中,利用国家统计局2004、2005、2007、2009、2012年农村住户调查面板数据,从如何实现家庭劳动和土地的最大化利用这一家庭决策视角来定量回答“农户究竟需要多大的农地经营规模”这一核心问题。这一定量区间是以往国内外相关文献中所没有给出的,对于中国未来的宏观决策具有较强的参考意义。

三、计算方法、计量模型与数据来源

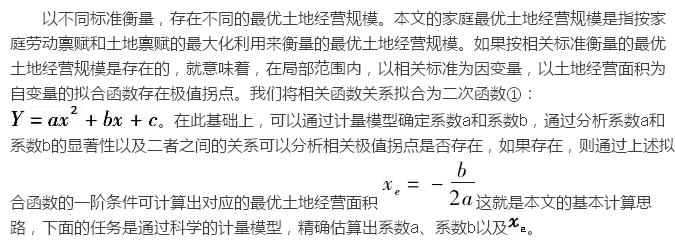

1.家庭最优土地经营规模的计算方法

2.计量经济模型的选择和指标设定

(1)家庭农场②的最优土地经营规模

先前的多数研究,多以粮食产量或分品种的农作物产量最大化进行分析,其依据是:在特定条件下,产量的最大化就是农户效益的最大化。实际上,在要素市场和产品市场都充分发育的情况下,农户作为理性经济人,其追求的目标是以货币衡量的收入最大化,而融合了种植、养殖及其他特色经营模式的家庭综合农场往往更有利于农户实现其核心禀赋:劳动和土地的效率最大化利用(杜润生,2002;黄宗智和彭玉生,2007;刘莹和黄季煜,2010)。从定量分析的角度看,能够精确量化家庭劳动效率的指标是农户的劳均第一产业收入。这里的劳均并不是家庭劳动力人数,也不是家庭人口数,而是整个家庭当年度为第一产业所投入的所有劳动(单位:人月),农户的劳均第一产业收入表示的含义是每投入一个月的农业劳动力所获得的货币收益。本文将劳均第一产业收入作为求解家庭农场最优土地经营规模的被解释变量。当然,为了验证分析结果的稳健性,计算过程中,本文还把农户的人均第一产业收入也作为被解释变量进行对照。所建立的计量模型为:

义是每投入一个月的农业劳动力所获得的货币收益,以及作为对照的人均第一产业收入,其含义是家庭人均第一产业收入。Area是农户经营土地总面积,单位是亩,包括耕地、池塘和林地等用于第一产业经营的全部土地。Area[2]是农户经营土地总面积的平方项,在模型中加入平方项的目的是利用上文所述之方法计算农户经营土地总面积与劳均第一产业收入之间是否存在极值拐点,如果存在则可以通过拟合函数的一阶条件把农户的最优经营面积计算出来。Edu表示农户的整体教育水平,家庭中有一人以上超过大专设为3,1人以上超过中专设为2,一人以上超过高中设为1,全部为初中及以下设为0。Worktime表示家庭从事第一产业劳动的总时间(单位:人月)。Cap是农户当年的非农业货币收入,表征农户从事第一产业的投资能力。Out-force命名为外出务工推力,是一个衡量农业劳动力从事第一产业机会成本的变量,其含义是该农户的外出务工劳均收入除以农业劳均收入,具体而言就是一个劳动力外出务工的月平均工资除以其从事农业劳动的月平均收入。请注意,农业劳动月平均收入的分母是从事农业劳动的精确时间投入,并非笼统的对农业劳动力按每年十二个月平均。Local-force命名为本地转移推力,是另一个衡量农业劳动力从事第一产业机会成本的变量,其具体含义是该农户的农业劳动力就地转移到其他产业的月工资收入除以农业劳动月平均收入,其具体计算方法与外出务工推力的计算方法相似。Terrain是衡量农户土地资源等级的变量,山地设为1,丘陵设为2,平原设为3。Zone表示农户所在地区,具体划分标准按照国家统计局关于东、中、西部的划分标准,西部省份设为1,中部设为2,东部设为3。Irrig表示农户经营的所有土地中有灌溉的面积,作为衡量第一产业科技水平的指标。Timedy为时间亚变量。[!--empirenews.page--]

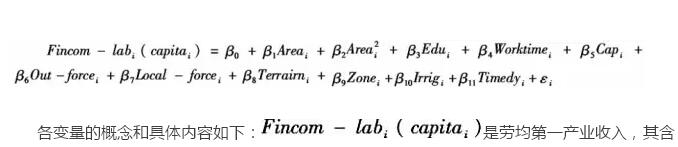

(2)种粮大户的最优土地经营规模

在所有生产要素和产品均无宏观限制,国家不会对农业生产本身施加硬约束的条件下,以劳均第一产业收入为被解释变量可以估算出农户自由决策视角下的家庭农场最优土地经营规模。实际上,在面对粮食供需紧张平衡的压力下,为了应对粮食安全威胁,国家会限制耕地的种粮专用属性。也正是在这样的背景下,从宏观视角来看,政府希望看到“种粮大户”与“家庭综合农场”并存的新型农业经营体系综合发展。鉴于此,本文试图量化回答的另一个问题就是,对于以粮食种植为主的“种粮大户”而言,其最优种植面积是多少?为此,我们以劳均粮食产量为被解释变量,构建了如下计量模型:

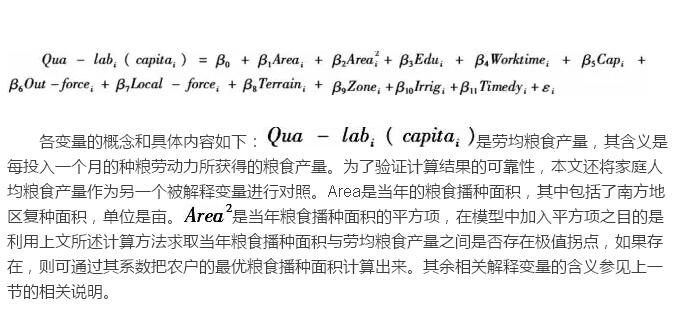

(3)亩均粮食产量与粮食播种面积的关系研究

除了以实现农户的核心禀赋劳动的最大化利用为目标函数可以求解农户的最优土地经营规模外,理论上,以农户的另一核心禀赋土地的最大化利用为目标函数同样可以求解其最优土地经营规模。其实质是通过实证分析求证土地的“规模报酬递增”是否存在,如果存在,则可通过上文所述之计算方法确定最优农地经营规模。所建计量模型如下:

3.数据来源和描述统计

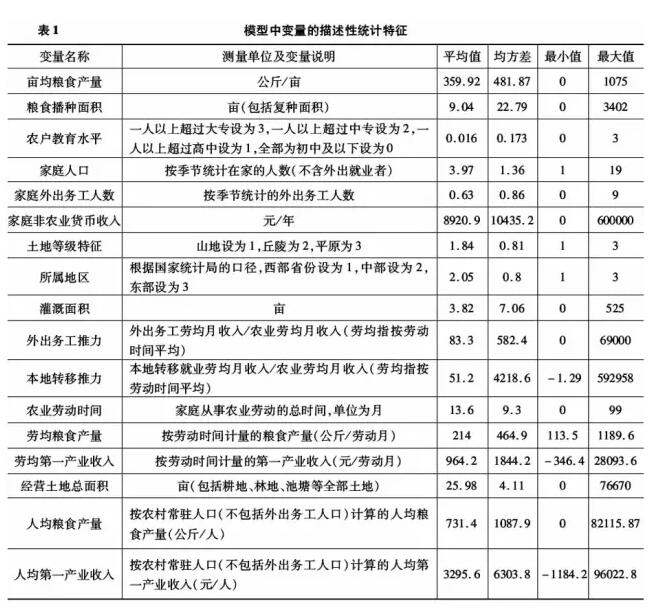

本文所用数据源于国家统计局。为支持国务院发展研究中心城乡统筹基础领域与国家统计局城乡住户调查办公室联合课题组的相关研究,国家统计局提供了全国农村住户调查2004年、2005年、2007年、2009年、2012年的面板数据。该数据源自于国家统计局采用分层随机抽样方法对除港、澳、台和西藏外的31个省、市、自治区的7万多农村住户进行的入户跟踪调查,是目前国内有关农业农村情况最全面的微观数据之一,本文所用变量的描述性统计特征见表1。

四、实证研究结果

1.家庭农场的拟合最优土地经营规模

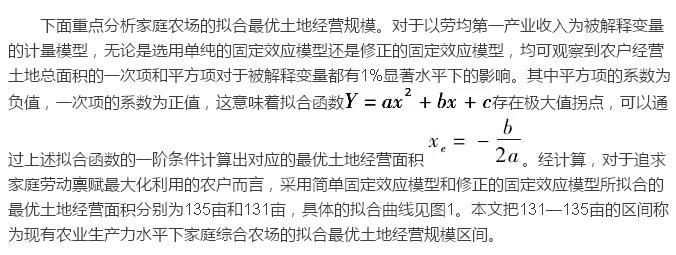

由于本文所用数据为跨越2004年、2005年、2007年、2009年和2012年的短面板数据,因此,对于被解释变量为劳均第一产业收入和人均第一产业收入的两套计量模型,本文都首先通过Hausman检验确定应该采用固定效应模型还是采用随机效应模型。Hausman检验结果(见表2)确认了两套计量模型均应采用固定效应模型。在确定了采用固定效应模型之后,又分别在两个模型中加入了调查年份时间哑变量对原模型进行修正,并对相关的哑变量进行了虚拟变量检验,检验结果见表2。最后在修正的固定效应模型中加入了2004年和2009年两个时间哑变量。

回归结果表明,农户教育水平对于人均第一产业收入和劳均第一产业收入的影响均不显著。这意味着,在拥有较为完善的农业技术推广体系以及“干中学”比较普遍的情况下,相对简单的农业劳动对于农户的教育水平并无明显要求,也反映了当前我国“小农”生产力水平的现状。

作为衡量农业投资能力的指标变量,家庭非农业货币收入对于劳均第一产业收入和人均第一产业收入均有显著正向影响。具体而言,以修正的固定效应模型来看,家庭非农业收入每增加1元,劳均第一产业收入则可增加0.11元。

同样以修正的固定效应模型看,外出务工推力和本地转移推力作为衡量农业劳动力从事第一产业机会成本的两个变量,对劳均第一产业收入均有显著负向影响。其含义是外出务工推力和本地转移推力越大,农户越倾向于将优势劳动力向非农领域配置,导致劳均第一产收入降低,这实际上是市场对劳动力的配置结果。

土地等级特征对于劳均第一产业收入有显著正向影响,从山地到丘陵再到平原,土地质量每增加一个等级,劳均第一产业收入将增加13.45元。灌溉面积对于对于劳均第一产业收入也有显著正向影响。

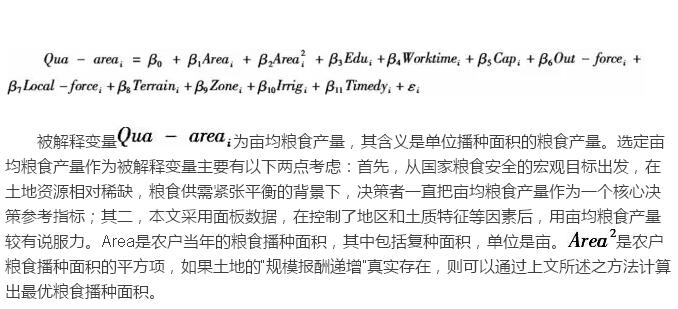

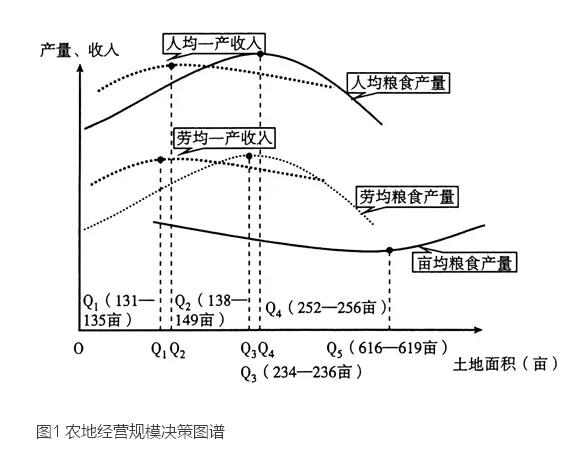

为了验证上述分析结果的稳健性,以家庭人均第一产业收入为被解释变量作对照分析,拟合的最优土地经营面积分别为149亩(简单固定效应模型)和138亩(修正的固定效应模型),接近于以劳均第一产业收入为被解释变量的拟合结果,拟合曲线见图1。应该说对照分析的结果显示了前面拟合结果的稳健性和可靠性。

以目前户均25.98亩的土地经营总面积(包括池塘和林地)计算,只达到了本文确定的131—135亩家庭综合农场拟合最优土地经营规模区间的1/6—1/5。这意味着如果十八届三中全会所提的“新型农业经营主体”是从事多种经营的家庭农场,要实现其家庭劳动禀赋的最大化利用,即使保持现有农业生产力水平不变,我国的土地经营规模还需要提高5—6倍。实际上,随着农业生产力水平的逐步提高,家庭综合农场的最优土地经营规模还将进一步提高,这预示着我国农地经营规模集中将是一个漫长的过程。[!--empirenews.page--]

2.种粮大户的拟合最优土地经营规模

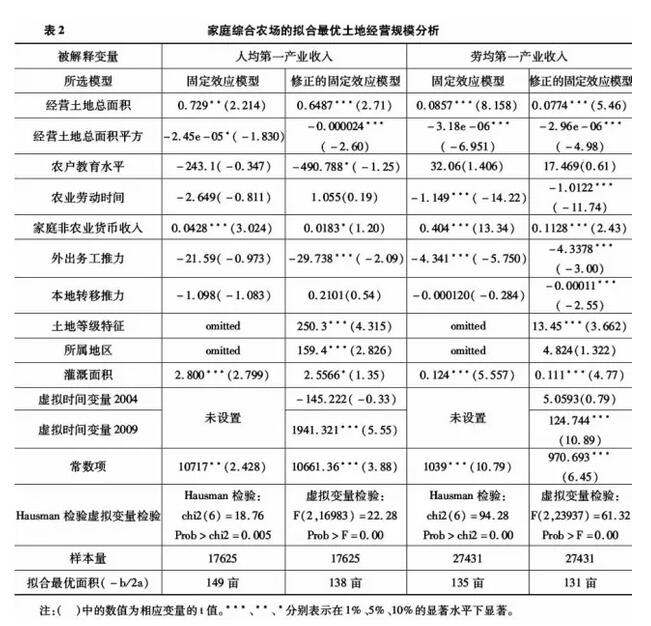

现实中,由于我国土地资源相对稀缺,国家面临宏观层面的粮食安全威胁。因此,国家会从宏观政策层面引导耕地的种粮专用属性,这意味着黄宗智(2007)所述之完全以第一产业收入最大化为目标的家庭综合农场并不完全适合我国国情,中共十八届三中全会所提的“新型农业经营体系”应该包含较大比例的以种粮为主的“种粮大户”。采用与上文类似的方法,以劳均粮食产量为被解释变量构建计量模型,同时以人均粮食产量为被解释变量构建对照模型,可以拟合出现有农业生产力水平下种粮大户的最优土地经营规模。

回归结果见表3,农户教育水平对于劳均粮食产量和人均粮食产量的影响均不显著,而家庭非农业货币收入对于劳均粮食产量和人均粮食产量则有显著正向影响。以修正的固定效应模型来看,外出务工推力和本地转移推力对劳均粮食产量有显著负向影响。这意味着,随着工业化与城镇化的进一步推进,非农部门与农业部门的工资差异对于农户的劳动力资源配置有显著的影响。土地等级特征、所属地区特征以及灌溉面积对于劳均粮食产量均有显著正向影响。

对于以劳均粮食产量为被解释变量的计量模型,观察到粮食播种面积的一次项和平方项对于劳均粮食产量有显著影响。通过拟合函数y=ax[2]+bx+c的一阶条件可以计算出追求家庭劳动禀赋最大化利用的种粮大户,即追求劳均粮食产量最大化的种粮农户的最优土地经营规模。其中,采用简单固定效应模型和修正的固定效应模型所拟合的种粮大户最优粮食播种面积(含复种面积)分别为234亩和236亩,具体的拟合曲线见图1。本文把234—236亩的区间称为现有农业生产力水平下种粮大户的拟合最优粮食播种面积区间。

以家庭人均粮食产量为被解释变量作对照分析,拟合的最优粮食播种面积分别为252亩(简单固定效应模型)和254亩(修正的固定效应模型),与上文的拟合结果接近,拟合曲线见图1,显示了上文拟合结果的稳健性和可靠性。

显然,本文拟合的种粮大户最优粮食播种面积区间234—236亩,约等于目前户均25.98亩的土地经营总面积的9—10倍。这意味着如果中共十八届三中全会所提的“新型农业经营体系”是专门从事粮食种植的“种粮大户”,即使保持现有农业生产力水平不变,要实现其家庭劳动禀赋的最大化利用,我国的土地经营规模还需要提高9—10倍。这也意味着农户数将由目前的2.5亿下降为2500万左右,而农地经营规模集中本身是内生于工业化与城镇化的,当农户下降为2500万左右时,对应的城镇化率应该已超过了90%。

3.亩均粮食产量与粮食播种面积的关系研究

上文所述家庭农场拟合最优土地经营规模和种粮大户拟合最优粮食播种面积都是以农户劳动禀赋的最大化利用为目标函数计算的,也就是说基于农户这一微观视角的定量分析。实际上,由于农地经营规模适度集中本身是工业化与城镇化发展之必然结果,相对于农业产业而言,是外生变量,所以,从宏观视角研究农地经营规模对于亩均粮食产量的影响,尤其是拟合出二者之间的函数关系,不仅可以回答学术界关注已久的“反向关系”与“规模报酬递增”之争,而且可以从宏观视角完善“农地经营规模决策图谱”。

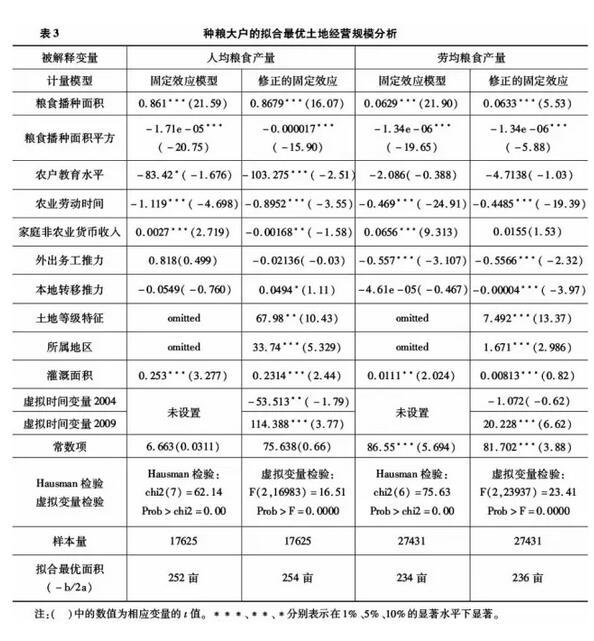

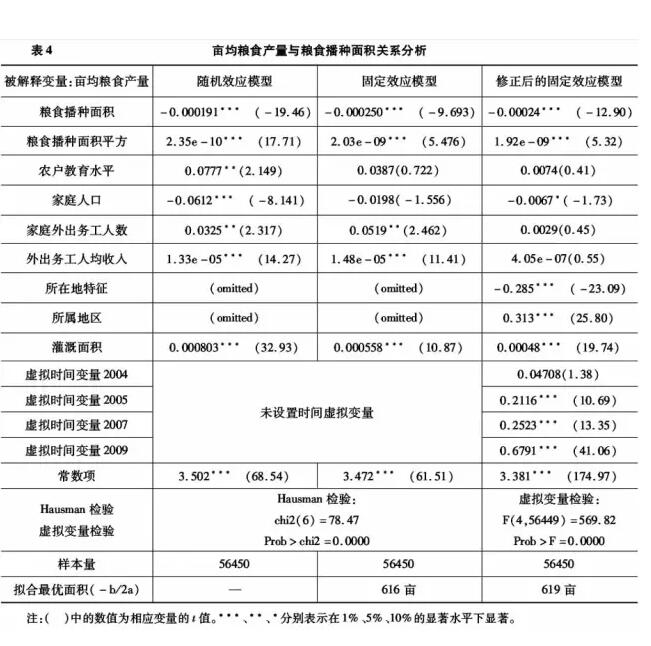

为此,本文以亩均粮食产量为被解释变量,以粮食播种面积的一次项和平方项为核心解释变量构建计量模型(分析结果见表4)。

分析结果显示:粮食播种面积的一次项和二次项对于亩均粮食产量均有显著影响,但是一次项系数为负而二次项系数为正,这意味着拟合后的粮食播种面积和亩均粮食产量之间呈U型结构,拟合极小值点对应的粮食播种面积分别为616亩(固定效应模型)和619亩(修正的固定效应模型),拟合的函数关系如图1所示。

拟合结果表明:在粮食播种面积低于616—619亩之前(包括复种面积),亩均粮食产量与粮食播种面积呈显著的“反向关系”,当粮食播种面积超过616—619亩之后,亩均粮食产量随粮食播种面积的增加而缓慢增加,“规模报酬递增”逐步显现。现实而言,立足于我国的农业资源条件,借鉴日本、韩国和我国台湾在农业现代化过程中的发展经验(Carter,1984;Eaton & Eckstein,1997),要想使农户的平均经营规模超过616—619亩极小值临界点并不容易。从宏观数据上看,这需要把我国的农户数从2.5亿户下降到500万户,这样的变化短时期内很难达到。从这个角度来看,在我国土地规模集中的过程中,“反向关系”会占据主导地位。[!--empirenews.page--]

4.农地经营规模决策图谱

至此,根据上文所求取之拟合函数关系,现有生产力水平下的农地经营规模决策图谱(见图1)绘制完成。图谱清晰的展示出:粮食播种面积与亩均粮食产量之间呈U型结构,在616—619亩之前“反向关系”是成立的,在616—619亩之后,亩均粮食产量随粮食播种面积的增加而同步增长。然而,土地经营面积与劳均第一产收入、人均第一产收入、劳均粮食产量、人均粮食产量之间均呈倒U型函数关系。以土地经营面积来看,当土地经营面积位于131—135亩区间时,农业的劳均第一产业收入达到极大值;当土地经营面积位于138—149亩区间时,农业的人均第一产业收入达到极大值;当粮食播种面积位于234—236亩区间时,劳均粮食产量达到极大值;当粮食播种面积位于252—256亩区间时,人均粮食产量达到极大值。

对于一个不以种粮为主的家庭综合农场而言,在现有生产力水平下,使家庭劳动禀赋达到最大化利用的农地经营规模是131—135亩。当然,这并不意味着,再扩大农地经营规模,不会增加农户的总收入。其准确的含义是131—135亩是使得家庭农场中劳动生产率达到极大值的经营规模,对于追求劳动禀赋最大化利用并主要依靠自有劳动力经营的家庭农场而言,131—135应该是现有生产力水平下农户的最优均衡经营规模。

相较于灵活经营农副业的家庭农场而言,“种粮大户”的收入虽因国家政策托底而少有风险,但整体收入较低。这解释了为何“种粮大户”要实现劳均粮食产量最大化,需要的粮食播种面积为234—236亩之间。从实证分析来看,在粮食播种面积低于234—236亩之前,劳均粮食产量呈上升趋势。这意味着,此时增加粮食播种面积,劳均粮食产量是增加的,种粮农民的劳均收入也是增加的(根据本文的定义,劳均收入相当于农业劳动力的月工资)。如果我们本着尊重农户自主选择的思路来构思未来的制度设计框架,这样的实证分析结果意味着以种粮为主的农户,如果要实现其劳动生产率最大化,③即使保持现有农业生产力水平不变,也需要粮食播种面积达到234—236亩,这个规模约等于目前种粮户的户均播种面积的10倍。目前,只有黑龙江等少数省份的部分地区可以达到,在我国的绝大部分地区远未达到,这意味着,我国农地经营规模集中的均衡点还远未到来。

继续遵循在工业化与城镇化背景下尊重农户自主选择的逻辑,如果转换一个分析问题的角度,考虑土地资源约束下的粮食安全问题,关注点就会自然转移到:多大的粮食播种面积才能实现单位面积产量的最大化?实证分析的结果表明,在家庭粮食播种面积低于616—619亩之前,亩均粮食产量与粮食播种面积呈显著的“反向关系”。虽然,当粮食播种面积超过616—619亩之后,亩均粮食产量随粮食播种面积的增加而缓慢增加,“规模报酬递增”逐步显现,但是,要想使我国种粮农户的平均粮食播种面积超过616—619亩意味着我国的种粮农户数要下降到500万户,这实际上很难实现。这也意味着,我国未来的土地经营规模集中过程将主要受“反向关系”规律支配。

五、结论及政策建议

在农地经营规模不断集中成为不可逆转之发展趋势的背景下,仍陷于“反向关系”还是“规模报酬递增”的争论已无太大意义,尊重农户自身意愿借助市场力量实现农地经营规模的逐步集中成为未来顶层设计的基本共识。基于此,本文从微观视角出发,利用国家统计局2004年、2005年、2007年、2009年、2012年农村住户调查面板数据,从如何实现家庭劳动禀赋和土地禀赋的最大化利用这一家庭决策视角来定量回答“农户究竟需要多大的农地经营规模?”这一核心问题,进而给出了农户视角的“农地经营规模决策图谱”。此类图谱在以往国内外相关文献中从未见到,对于中国未来的宏观决策具有较强的参考意义。

图谱显示:在现有生产力水平下,在控制了土地等级和地区变量后,以包含复种面积的土地经营总面积计算,家庭综合农场的拟合最优土地经营规模区间为131—135亩,“种粮大户”的拟合最优粮食播种面积区间为234—236亩,分别相当于目前户均土地经营总面积的5—6倍和9—10倍。这意味着我国农地经营规模集中将是一个漫长的过程。与此同时,粮食播种面积与亩均粮食产量之间呈U型关系,在616—619亩之前“反向关系”是成立的,而要使我国种粮农户的平均粮食播种面积超过616—619亩的极小值拐点在客观上又很难实现。这意味着,“反向关系”规律将主导我国未来的土地经营规模集中过程。[!--empirenews.page--]

如果把农地经营规模不断集中看作内生于工业化与城镇化的必然趋势,“反向关系”的存在似乎加重了我们对于未来粮食安全的悲观预期。实际上,辩证看待本文的实证分析就会发现,所谓“反向关系”的前提是当前农业生产力水平不变,随着农业科技水平的逐步提高,农业科技进步所带来的正效用有可能对冲甚至反超“反向关系”所带来的负效用,使我们见证在农地经营规模不断集中背景下的单位面积产量增加。

现实中,本文确立的农地经营规模决策图谱至少有两方面含义:

第一,单纯出于提高粮食亩产的目标而大规模推行农地经营规模集中是不可取的,因为在农业生产力水平不变的条件下,农地经营规模(在低于616—619亩的临界面积之前)与亩均粮食产量之间存在“反向关系”,寄希望于通过推动“规模经营”来提高粮食亩产是南辕北辙。

第二,农地经营规模的适度集中既是工业化与城镇化的必然结果,也是提高农业劳均收入和农民人均收入的必然需求。以现有生产力水平分析,在家庭农场的土地经营规模低于131—135亩,“种粮大户”的粮食播种面积低于234—236亩之前,从农户视角看,农地经营规模集中将会提高其劳动禀赋的利用率,进而增加农业的劳均收入,因此为了保粮食亩产而阻碍农地经营规模集中也是不合逻辑的。

政府需要做的工作就是降低土地流转的交易成本,同时引导市场向农业投入更多的科技和资本要素,在不断推进城乡统筹发展的前提下,确保实现粮食安全。

作者感谢国务院发展研究中心秦中春研究员,国家统计局农村住户调查处吴伟处长,中国人民大学农业与农村发展学院郑风田教授、张璟博士提供的建议与帮助;感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。